Taube, Fisch und Auto – Ein überraschendes Trio

Wer kennt sie nicht – Aufkleber auf den Heckscheiben oder Kofferraumdeckeln mit allerlei bekannten oder unbekannten Abbildungen. Matthias Raidt hat davon auch welche entdeckt und erforscht deren Aussagen. Welche es sind? Einfach das Video schauen!

Kreuzweg-Stationen – Künstlergespräch mit Bernard Langerock

Der Fotograf Bernard Langerock hat aus seiner umfangreichen Fotoserie “Kreuzphänomene” 15 Arbeiten ausgewählt und sie zu Kreuzwegstationen zusammengestellt. Dr. Kurt-Peter Gertz, Theologe und Kunsthistoriker, setzt sich in seinen Texten assoziativ mit dem Ergebnis dieser Arbeit, einer in der Kunstwelt seltenen Darstellungsform des Kreuzweges, auseinander.

Durch die offene Kombination von Bild und Wort wird den Betrachtenden die Möglichkeit gegeben, eigene Vorstellungen und Gedanken zu entwickeln und sich meditativ in die Fotografien zu vertiefen.

Die Darstellung des Kreuzwegs geht auf die „Via dolorosa“, den historischen Leidensweg Jesu von der Verurteilung bis zur Kreuzigung auf dem Kalvarienberg in Jerusalem zurück.

Der Künstler spricht mit Dr. Melanie Prange über die ausgestellten Arbeiten und den Kreuzweg in der Kunst- und Frömmigkeitsgeschichte.

Bernard Langerock, Fotokünstler

Dr. Melanie Prange, Leiterin Diözesanmuseum Rottenburg, Diözesankonservatorin

Donnerstag, 04.04.24, 19:00 – 20:30 Uhr

Haus der Katholischen Kirche, Stuttgart

Eintritt frei

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Katholischen Bildungswerks Stuttgart:

Anmeldung „Kreuzweg-Stationen – Künstlergespräch mit Bernard Langerock“

Weitere Informationen zur Ausstellung „Kreuzweg-Stationen“ auf der Homepage des Katholischen Bildungswerks Stuttgart:

https://www.kbw-stuttgart.de/veranstaltungen/290224-kreuzweg-stationen/

EinBlick in...

Advent, Advent – warum ein Lichtlein brennt!

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ein Lichtlein? Oder doch gar 23? Woher kommt der Brauch, vier Kerzen in ein rundes Tannengrün zu stellen und jeden Sonntag eine zu entzünden? Matthias Raidt hat sich auf Spurensuche begeben. In unserer Reihe „Kruzifix!“ liefert er dieses Mal Faszination & Fakten rund um den Adventskranz.

Tierisch abgefahren – Wesen aus einer anderen Welt

In den Kirchen findet man oft monströse Wesen, die einen eher an einen Fantasyfilm denken lassen. Woher kommen diese Wesen und warum findet man sie ausgerechnet in Kirchen?

Schauen Sie sich jetzt unsere neue Folge von Kruzifix – Faszination & Fakten an und finden Sie es heraus.

Foto: Heilig Kreuz Münster, Rottweil,© Diözese Rottenburg Stuttgart

greifbar zart | Finissage mit Filmrallye

Bis Mitte Oktober zeigt unsere Ausstellung „greifbar zart“ die Glas-, Metall- und Alabasterskulpturen der renommierten Berliner Bildhauerin Susanne Roewer. Mit einem hohen Maß an Sinnlichkeit und unbändiger Kraft schafft die Künstlerin Werke, die urweltlich und futuristisch zugleich wirken. Die traumartigen Figuren verbinden drängende politisch-gesellschaftliche Themen mit religiösen und literarischen Bezügen. Mal sind ihre Installationen licht und leicht, von Transparenz und schimmerndem Glanz gekennzeichnet, mal sind sie eisern und schwer, fest am Boden haftend. Sie führen den Betrachtenden eine Welt außerhalb des Alltäglichen vor Augen, in der sich Gegensätze begegnen und aus anorganischer Materie Lebendiges geschaffen wird.

Zur Finissage der Ausstellung am Samstag, den 14. Oktober um 17 Uhr kommt Susanne Roewer noch einmal für einen gemütlichen Abend mit Filmderby nach Rottenburg. Im Museum werden eine Reihe kurzer Filme und Filmschnipsel künstlerischer Natur gezeigt. Vor, zwischen und nach den Filmen ist Zeit für Snacks und ein Glas Wein.

Bildangabe:

Christian Bahrmann, Wolfgang Schilke und Susanne Roewer

Filmstill: Between two cups of coffee

(o. J.)

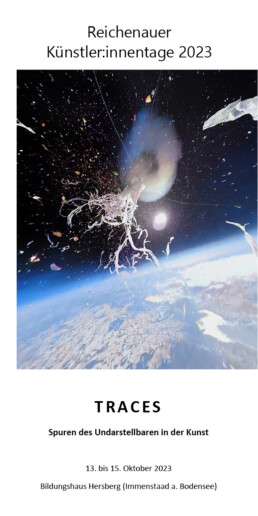

Reichenauer Künstler:innentage

Vorstellungen von dem, was heilig ist, suchten und suchen immer wieder die Nähe der Kunst-Sprache, um sich zu artikulieren. „Das Heilige“ kann dabei zunächst sehr offen verstanden werden – mit dem Religionssoziologen Hans Joas als das, was in irgendeiner Weise ergreifen kann, was Einzelne oder Gemeinschaften über sich selbst hinaus zu reißen vermag. Und in solchen Erfahrungen der „Selbstentgrenzung oder Selbstübersteigerung“ liegt dann eine „affektive Gewissheit“: eine Gewissheit, in der sich – vorgängig zu jeder Reflexion – eine „Bindungskraft“ entwickelt, „deren Stärke über die alltäglichen Erfahrungen hinausgeht“ (Hans Joas, Die Macht des Heiligen, 2017, S. 434).

Kunst kann von daher so verstanden werden, dass sie einen sinnlichen Zugang zum bleibend unsinnlichen Heiligen eröffnet, im körperlich-stofflichen Sinn evoziert, paradoxerweise das Transzendente darstellt: in seiner Undarstellbarkeit. Kunst, die sich so versteht, ist immer mehr als Anschauungs- bzw. Wahrnehmungsobjekt. Ihre Werke sind wirkmächtige Medien und bringen sich selbst und etwas ANDERES zum Erscheinen. Sie wecken Imagination und Einbildungskraft, die über das Gezeigte hinausgeht, sie konstruieren, vergegenwärtigen, inszenieren und ikonisieren. Das, was so repräsentiert wird, ist dabei präsent und abwesend zugleich: Spuren … traces.

Die Reichenauer Künstler:innentage 2023, die der Kunstverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart verantwortet, begeben sich auf Spurensuche im Hören, Sehen, Austausch und Reflektieren. Eine Spurensuche, die wohl mit der Tagung keineswegs zu einem Ziel geführt, aber vielleicht ganz anfänglich eröffnet werden soll. Das Programm zeichnet einen möglichen Horizont einer solchen gemeinsamen Spurensuche und will anregen, sich auf entsprechende Wege einzulassen.

Das Vorbereitungsteam und der Vorstand freuen sich auf das Miteinander in Hersberg. Willkommen heißen wir auch die Mitglieder der Gemeinschaft christlicher Künstler aus der Erzdiözese Freiburg.

Weitere Informationen zu Anmeldung und Programm entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer.

Bildangabe:

Marie Lienhard

Videostill: gold explosion (Ausschnitt)

© VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Das Diözesanmuseum sucht eine Museumsaufsicht (m/w/d)

Für das Diözesanmuseum Rottenburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Museumsaufsicht (m/w/d)

(in Teilzeit 40%, derzeit 15,8 Wochenstunden)

befristet bis 31.07.2024

Das Diözesanmuseum Rottenburg beherbergt sakrale Kunst vom 2. bis 21. Jahrhundert, darunter Werke von europäischem Rang. Neben den Gemälden und Skulpturen des Mittelalters, des Barock und der Moderne, verfügt die Sammlung über herausragende Zeugnisse der Metallkunst, hochwertige Paramente, eine in Umfang und Qualität einzigartige Sammlung von historischen Gläsern, zahlreiche Grafiken, Münzen- und Medaillen sowie vielfältige Zeugnisse der religiösen Volksfrömmigkeit.

Ihre Aufgaben sind insbesondere:

- Aufsicht im Museumsraum

- Betreuung des Kassenbereichs mit Museumsshop

- Besucherinformation und Besucherleitung

- Flexibler Einsatz bei Sonderveranstaltungen (z. B. Getränkeausschank)

Sie bringen mit:

- Interesse am Kulturbetrieb

- Zuverlässigkeit

- Kontakt- und Kommunikationsfreude

- Teamfähigkeit

- Flexibilität

- Fremdsprachenkenntnisse wären von Vorteil

- Bereitschaft, sich in Kenntnisse zur Sammlung einarbeiten zu lassen

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld und die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen wie z.B. Zusatzversorgung aus der ZVK. Das Angestelltenverhältnis richtet sich nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS), vergleichbar dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L). Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 2.

Die Identifikation mit der katholischen Kirche und die Zugehörigkeit zu einer Kirche der christlichen Kirchen (ACK) setzen wir voraus.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail/per Post bis zum 31.10.2023 an das Diözesanmuseum Rottenburg, Karmeliterstraße 9, 72108 Rottenburg. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Dr. Melanie Prange, Telefon 07472/ 922-181, E-Mail mprange@bo.drs.de. Für Fragen zum Arbeitsrecht steht Ihnen Frau Birgit Saile-Leins, Telefon 07472/169-650, E-Mail bisaileleins@bo.drs.de zur Verfügung.

greifbar zart – Vernissage mit Poetry Slam

Eine Welt voller Poesie

Der Garten und die Ausstellungsräume des Diözesanmuseums werden diesen Sommer zum Schauplatz kühner Kontraste und überraschender Begegnungen. Von zerbrechlichen Glasblasen, die auf rauen Alabasteroberflächen haften, bis hin zu Bronzefiguren, die sanfte Zartheit ausstrahlen – in den Werken von Susanne Roewer finden unterschiedlichste, scheinbar unvereinbare Materialen zu einer poetischen Einheit zusammen. Die Ausstellung greifbar zart (8. Juli – 14. Oktober 2023) zeigt in Rottenburg Skulpturen und Installationen der Berliner Bildhauerin, die den Regeln der Schwerkraft trotzen und die Betrachtende durch ihre Anmut und kraftvolle Fragilität bezaubern.

Herzliche Einladung zur Eröffnung der Ausstellung mit Poetry Slam am Samstag, 8. Juli, 18 Uhr!

Poetry Slam ist performte Bühnenliteratur. Im Garten des Museums und Priesterseminars treffen unterschiedliche Poet:innen aus ganz Deutschland aufeinander. Ein Feuerwerk aus Lyrik und Prosa, mal laut, mal leise vorgetragen. Und wer den Abend gewinnt, entscheidet wie immer das Publikum.

Moderiert wird der Abend von Asli Kücük, Landestheater Tübingen, und Wehwalt Koslovsky, Poetry Slam-Pionier und Weltmeister. Seit 1994 stand Koslovski über 2500 mal auf Bühnen in Europa, den USA und Japan. Er lebt und arbeitet als freier Bühnendichter, Rezitator, Literaturveranstalter, Vortragsreisender, Sprach- & Sprech-Coach und Kunsterzieher in Berlin.

Schöpfungsmythen in Bewegung

Für alle, die es nicht miterleben konnten oder nochmal erleben möchten – die Performance „Von unseren Anfängen erzählen. Schöpfungsmythen in Wort, Musik und Tanz“ mit Felix Grützner (Tanz) , Patrick Bebelaar (Klavier) und Julia Hölzgen (Sprechkünstlerin) ist jetzt auf YouTube: